石墨烯环境毒性机制研究获重要进展

联合美国麻省大学教授邢宝山团队,广东省科学院生态环境与土壤研究所流域水环境整治绿色技术与装备团队,在石墨烯环境毒性机制研究领域取得了重要进展。他们首次揭示了腐殖酸吸附对石墨烯增强芽孢杆菌毒性的分子机制。近日,《自然-通信》发布了相关成果(Nature Communications)。

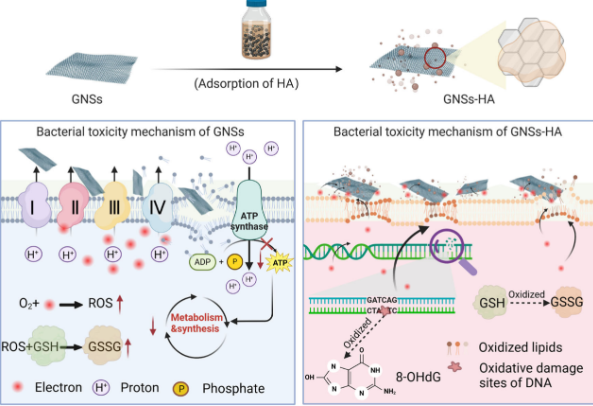

石墨烯纳米片(GNSs)石墨烯纳米片与腐殖酸修饰(GNSs-HA)揭示诱导细菌毒性的作用机制示意图。研究小组提供图片

石墨烯因其优异的性能在能源、医疗等领域得到了广泛的应用,但其环境行为和毒性效应尚不清楚。特别是在水环境中,天然有机物(如腐殖酸)与石墨烯的相互作用可能会显著改变其生态毒性,相关机制长期缺乏系统研究,成为制约纳米材料安全应用的关键瓶颈。

针对上述科学问题,在国家自然科学基金、国家重点R&D计划等项目的支持下,研究团队通过KPMF、QCM-D等手段与多组学联合分析技术(蛋白质组学、代谢组学)首次揭示了腐殖酸吸附对石墨烯增强芽孢杆菌毒性的分子机制,为纳米材料的环境风险评估提供了新的理论依据。

广东省科学院生态环境与土壤研究所副研究员张雪娇表示,该研究突破了传统“活性氧中心论”的毒性评估框架,创新性地提出了“界面物理损伤-胁迫电子转移联合抑制”的物理-化学协同毒性机制理论,为纳米材料的生态安全应用开辟了新的途径。

这项研究发现,实验浓度为1-200 mg在/L范围内,腐殖酸吸附显著增强了石墨烯的细菌毒性,化学机制发挥作用的前提是发现纳米-生物界面作用造成的菌膜物理损伤;同时揭示材料可以带有结构和生物氧化还原电位(-4.14~-4.84 eV)其匹配度是控制毒性的关键参数,为设计低环境风险的功能纳米材料提供了明确的优化方向。

此外,基于细菌膜结构差异(如革兰氏阴性菌膜屏障、球状菌曲率效应等)。),该机制可以通过特异性破坏致病菌膜结构,指导开发靶向纳米抗菌剂,实现精确治理,从而大大降低广谱毒性造成的非目标生物损伤和生态失衡。

赞一个

IEEE Xplore,EI Compendex,Scopus

IEEE出版|2026年区块链技术与基础模型国际学术会议(BTFM 2026)IEEE出版

前沿会议

EI Compendex,Scopus,IEEE Xplore

IEEE出版 | 2026年计算智能与机器学习国际学术会议(CIML 2026)早鸟价

官方推荐