在1.36公里外,中国科学家实现了超分辨率

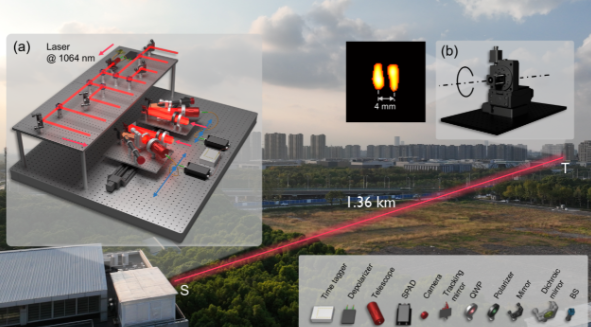

联合中国科学院西安光学精密机械研究所等国内外科研机构,如中国科学技术大学潘建伟、张强、徐飞虎等,首次提出并实验验证了主动光学强度干涉技术的合成孔径技术,完成了1.36公里外毫米级目标的高分辨率图像。实验系统的图像分辨率比干涉仪中的单个眼镜高14倍左右。5月9日,该结果发表在《物理评论快报》上,被选为编辑推荐论文,并被美国物理协会下属网站Physics报道。

《物理评论快报》的审稿人对这一成果给予了高度评价,认为“这篇论文在长距离大气高分辨率显像问题上取得了重大突破”。

传统成像技术的分辨率受单孔径衍射极限的限制。为了突破这一物理极限,研究人员长期致力于开发各种合成孔径成像技术。例如,事件视觉望远镜(EHT)构建了地球尺度的合成孔径。然而,EHT使用的基于振幅干预的合成孔径技术很难直接应用于光学波段,因为大气湍流引起的相位多变性。早在20世纪50年代,科学家就提出了强度干预成像技术,其应用在光学长基线合成孔径显像方面具有独特的优势。然而,目前该技术仍然局限于被动显像应用,如行星显像。

结合主动照明的强度干涉技术,实现长距离非自发光目标的高分辨率显像,抵御大气湍流,成为极好的替代方案。但由于缺乏有效的长距离热光照明方案和鲁棒图像重建算法,在主动合成孔径显像领域应用强度干预技术仍然具有挑战性。

针对上述问题,研究小组创新性地提出了主动光学强度干扰技术,开发了多个激光发射器阵型系统,通过大气湍流的自然部署,巧妙地生成多个相位的单独激光束,实现长距离假热照明。

在1.36公里的城市大气链接外部实验中,研究小组使用8个相互独立的激光发射器来构建发射阵型的直接目标,相邻发射器之间的距离为0.15米,大于大气湍流的典型外部尺度,以确保每束激光在通过大气传播后具有独立随机的相位变化。与此同时,构建的接收系统由两个可移动的眼镜组成0.07至0.87米的干预基线,结合高灵敏度的单光子探测器,测量目标折射光场的强度相关信息。研究小组还开发了鲁棒图像恢复算法,最终成功重建了毫米级分辨率图像。

研究人员介绍,这项工作开辟了长距离、高性能遥感成像、空间碎片检测等日益重要的应用场景的新概率。

赞一个

IEEE Xplore,EI Compendex,Scopus

IEEE出版|2026年区块链技术与基础模型国际学术会议(BTFM 2026)IEEE出版

前沿会议

EI Compendex,Scopus,IEEE Xplore

IEEE出版 | 2026年计算智能与机器学习国际学术会议(CIML 2026)早鸟价

官方推荐